Il culto dei morti

I Longobardi quando erano ancora

pagani o ariani, usavano seppellire i loro defunti con un ricco corredo

funerario.Gli arimanni e il re venivano racchiusi in casse di legno e

inumati al di fuori dello spazio abitato.Vicino ai feretri venivano deposti boccali, bottiglie e otri in ceramica oltre ad oggetti preziosi e armi nel caso dei guerrieri, come simbolo dell’importanza sociale rivestita.

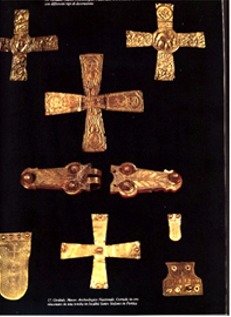

Sui volti era steso un velo ricoperto di croci finemente cesellate.Gli aldii e i servi erano interrati senza casse: accanto a loro venivano deposti oggetti di valore quali pettini in osso, qualche fibbia di metallo e coltelli in ferro.

vesti.Nelle tombe femminili prelevano utensili della casa, oggetti ornamentali, orecchini, collane e fibule per chiudere le vesti.

I Longobardi quando erano ancora

pagani o ariani, usavano seppellire i loro defunti con un ricco corredo

funerario.Gli arimanni e il re venivano racchiusi in casse di legno e

inumati al di fuori dello spazio abitato.Vicino ai feretri venivano deposti boccali, bottiglie e otri in ceramica oltre ad oggetti preziosi e armi nel caso dei guerrieri, come simbolo dell’importanza sociale rivestita.

Sui volti era steso un velo ricoperto di croci finemente cesellate.Gli aldii e i servi erano interrati senza casse: accanto a loro venivano deposti oggetti di valore quali pettini in osso, qualche fibbia di metallo e coltelli in ferro.

vesti.Nelle tombe femminili prelevano utensili della casa, oggetti ornamentali, orecchini, collane e fibule per chiudere le vesti.Le Monete

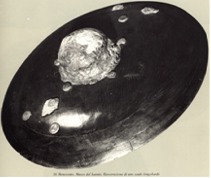

Fin dal VI sec.: Longobardi di Benevento esercitarono il diritto di emettere monete, ma le monete coniate per i primi duchi erano delle semplici imitazioni delle monete bizantine. Con Romualdo II iniziò l’emissione del “solidus aureus beneventanus”, una moneta con caratteristiche tipicamente longobarde: sul rovescio c’era la tipica croce longobarda, sul lato principale l’immagine del duca e l’iniziale del nome. Al tempo di Arechi II il solidus divenne una moneta privilegiata per gli scambi commerciali anche al di fuori dello Stato longobardo.

Nel primo periodo del principato la zecca coniò solidi e tremissi d’oro tanto pregiati per il valore e la fattura da diventare veri e propri gioielli. Nel secondo periodo del Principato, dal 900 in poi la zecca cominciò a perdere importanza fino ad essere chiusa del tutto e trasferita a Capua quando Benevento fu assoggettata ad Atenolfo, conte di Capua.

Nel primo periodo del principato la zecca coniò solidi e tremissi d’oro tanto pregiati per il valore e la fattura da diventare veri e propri gioielli. Nel secondo periodo del Principato, dal 900 in poi la zecca cominciò a perdere importanza fino ad essere chiusa del tutto e trasferita a Capua quando Benevento fu assoggettata ad Atenolfo, conte di Capua.Le armi utilizzate per combattere

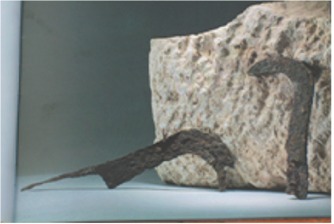

Gli arimanni, quando si preparavano a combattere, indossavano una corazza in cuoio e in testa mettevano un elmo dello stesso materiale. Si proteggevano con uno scudo rotondo, in legno, ricoperto di cuoio e con parti di metallo; le gambe erano avvolte in fasce. Tutti gli altri uomini usavano il solo mantello. Altre armi usate in battaglia erano:

· la spada (spata) in ferro a due tagli che si portava legata al fianco con un cinturone;

· la sciabola (scramasax) ad un solo taglio curvata in punta che si usava per il combattimento a cavallo;

· la lancia, l’arma più offensiva usata sia dai cavalieri che dalla fanteria; era di legno con puntali metallici.

Completavano l’abbigliamento del guerriero longobardo:

· la cintura, elemento fondamentale sia per portare le armi, sia per il valore magico e protettivo; era decorata con pezzi e borchie metallici, di solito cinque.

· I motivi decorativi raffiguravano animali o disegni geometrici e floreali;

· le selle di cuoio a cui in seguito furono aggiunti bordi rialzati di legno.

La Religione

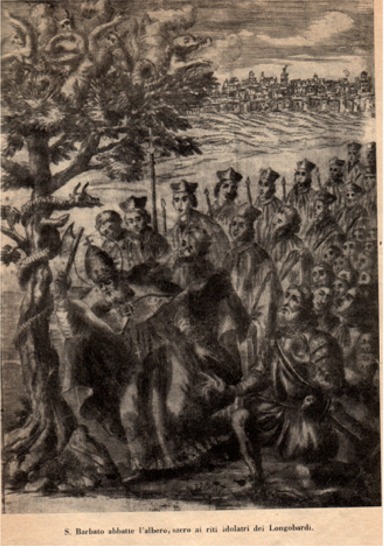

Quando arrivarono a Benevento i Longobardi erano ariani; la conversione al Cristianesimo avvenne soprattutto per opera di Teodorata, moglie del duca Romoaldo I che assecondò il fervido apostolato di S. Barbato, un sacerdote cattolico beneventano divenuto Vescovo durante l’assedio di Costante II. Barbato aveva predicato che le sciagure della città derivavano dal paganesimo dei Longobardi. Difatti questi erano soliti, in una determinata ricorrenza, riunirsi fuori dalla città, intorno ad un “noce sacro” a Wotan; dopo aver sospeso ai rami dell’albero una pelle di capra, percorrevano a cavallo velocemente lo spazio circostante colpendola con la lancia e masticandone i frammenti caduti. Era una cerimonia militare e religiosa insieme che dette origine alla leggenda delle streghe. Il sacerdote promise al duca Romoaldo di intercedere per lui presso la Vergine affinché i Longobardi ottenessero la vittoria sulle truppe bizantine di Costante, che assediavano la città, se avesse rinunciato all’idolatria dell’albero. La fine dell’assedio, attribuita all’intercessione della Vergine, accelerò la conversione che fu celebrata con una solenne cerimonia durante la quale S. Barbato estirpò di propria mano la pianta del noce. Dopo tale episodio Barbato, da semplice sacerdote, fu eletto Vescovo per acclamazione generale il 20 marzo 663. Il duca Romoaldo, come maggiore ricompensa, accrebbe il patrimonio della Chiesa beneventana, assegnandole il santuario di monte Sant’Angelo del Gargano ed estese la diocesi fino al vescovato di Siponto. Tuttavia il duca e il suo esercito persistevano nei culti pagani e adoravano una statuetta a forma di vipera. Teodorata si adoperò, allora, per estirpare un altro culto pagano e fece pervenire il simulacro d’oro venerato dal marito al vescovo che fuse il metallo e realizzò un calice da messa eliminando così definitivamente i culti pagani. La “Vita Barbati” colloca nel 663 l’episodio della conversione completa dei Longobardi ma tale data non è del tutto convincente. Lo testimoniano le caratteristiche delle necropoli longobarde beneventane del tempo del tutto simili a quelle dei cimiteri dei barbari invasori non ancora cristianizzati; innanzitutto la caratteristica topografica, cioè l’ubicazione fuori dal centro ad una distanza di circa cinquecento metri da questo, lungo un’antica via (la via Latina) e un corso d’acqua (il fiume Calore), ubicazione simile a quella delle necropoli dei Franchi non ancora convertiti. Anche il modo di seppellire i defunti fino ai primi anni dell’VIII sec. seguiva il rituale proprio delle popolazioni germaniche; nelle tombe infatti sono stati trovati cuspidi di lance, frammenti di scudi, asce di guerra, fibbie, collane, tutti oggetti che il cadavere aveva utilizzato in vita.

Il Cattolicesimo vietava, invece, la sepoltura con corredo. Nel 689 Teodorata fondò una chiesa e un monastero femminile benedettino fuori le mura di Benevento sulle rive del Sabato dedicato a San Pietro; si tratta della prima fondazione religiosa a Benevento dal tempo della conquista longobarda. Da questo momento in poi nel ducato iniziano le costruzioni di chiese e monasteri: in città di S. Ilario e S. Vittorino, a S. Vincenzo al Volturno la costruzione del famoso monastero ad opera di tre nobili beneventani, Tasone, Poldone e Tatone. I Longobardi, divenuti cristiani, si “conquisteranno” il posto nell’aldilà con le Donazioni Pro anima che consistono in lasciti di ricchezza a chiese già esistenti o addirittura nella fondazione di Chiese e Monasteri o più semplicemente nell’iscrizione epigrafica del proprio nome su una lapide o sulle pareti del luogo sacro. San Barbato morì il 19 febbraio 683, i suoi resti riposano nella cattedrale di Benevento.